博多にいます

今回は

⭐️ポリヴェーガル理論

⭐️東洋医学

⭐️ヨガの動作学

の3人の卓越した先生と

そして

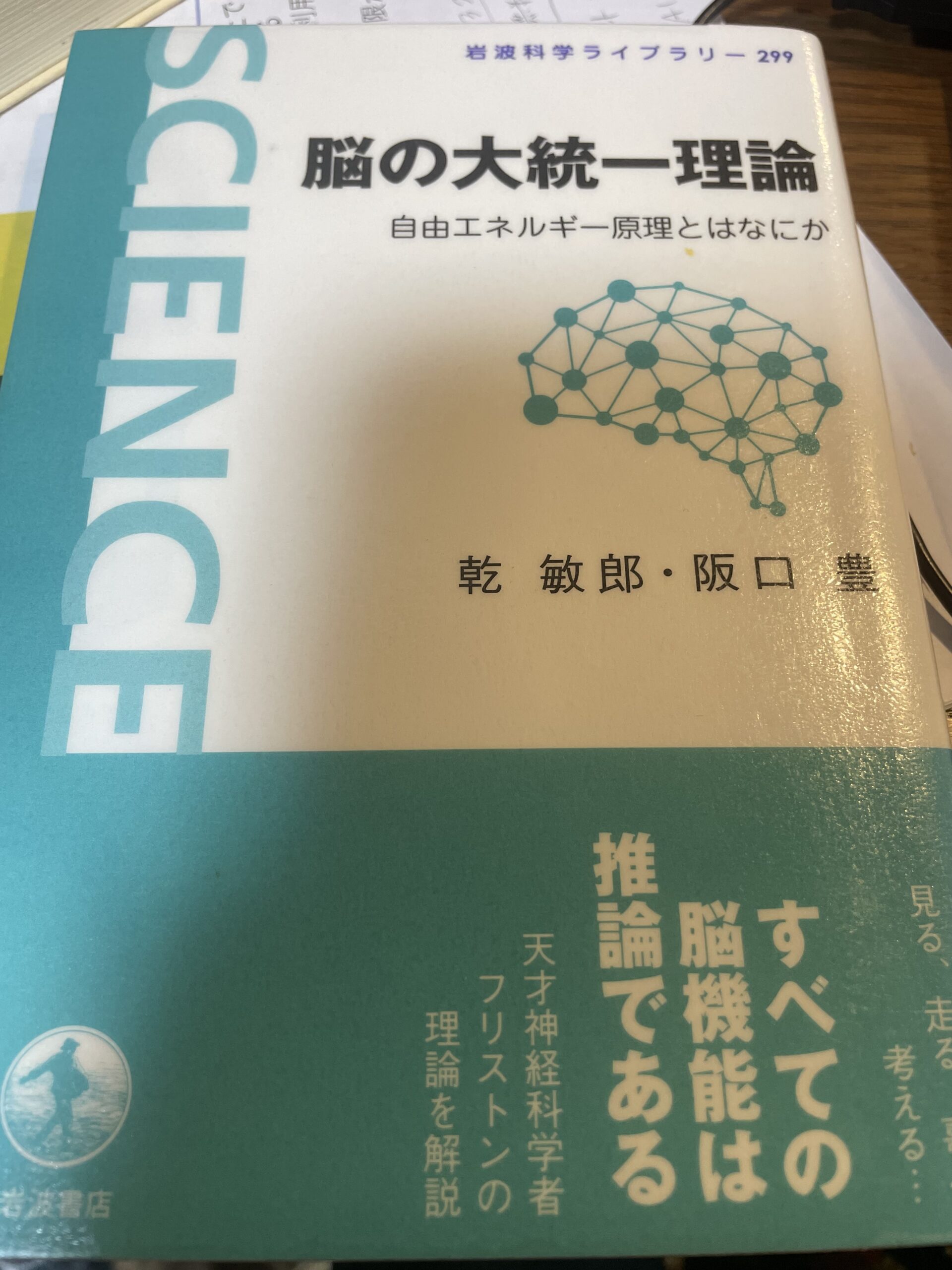

⭐️自由エネルギー理論の先生

この4名の講師の話がいっぺんに聞けるという貴重な機会!

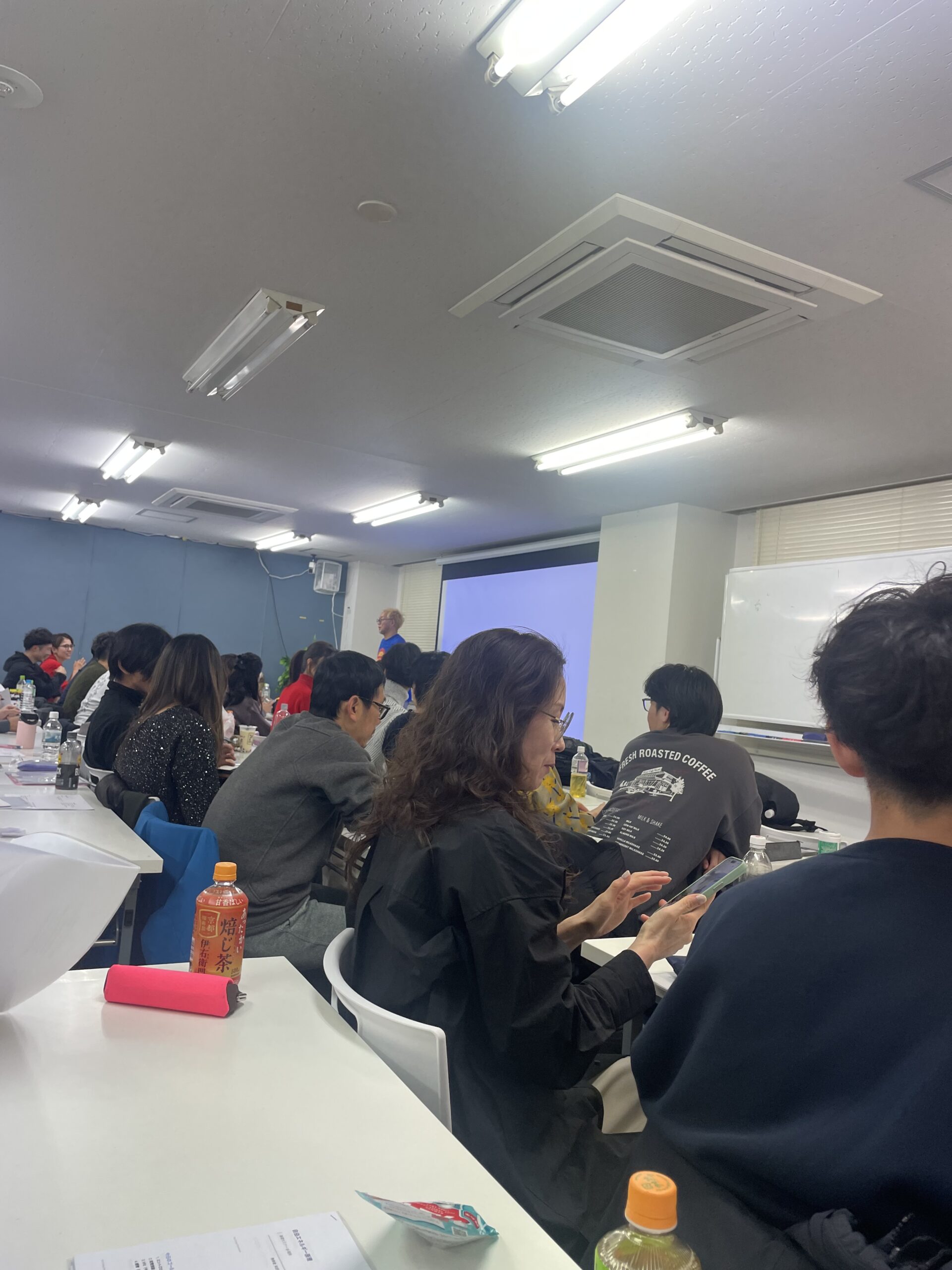

昨年の10月、80名定員のところをキャンセル待ちでやっと滑り込みましたー!

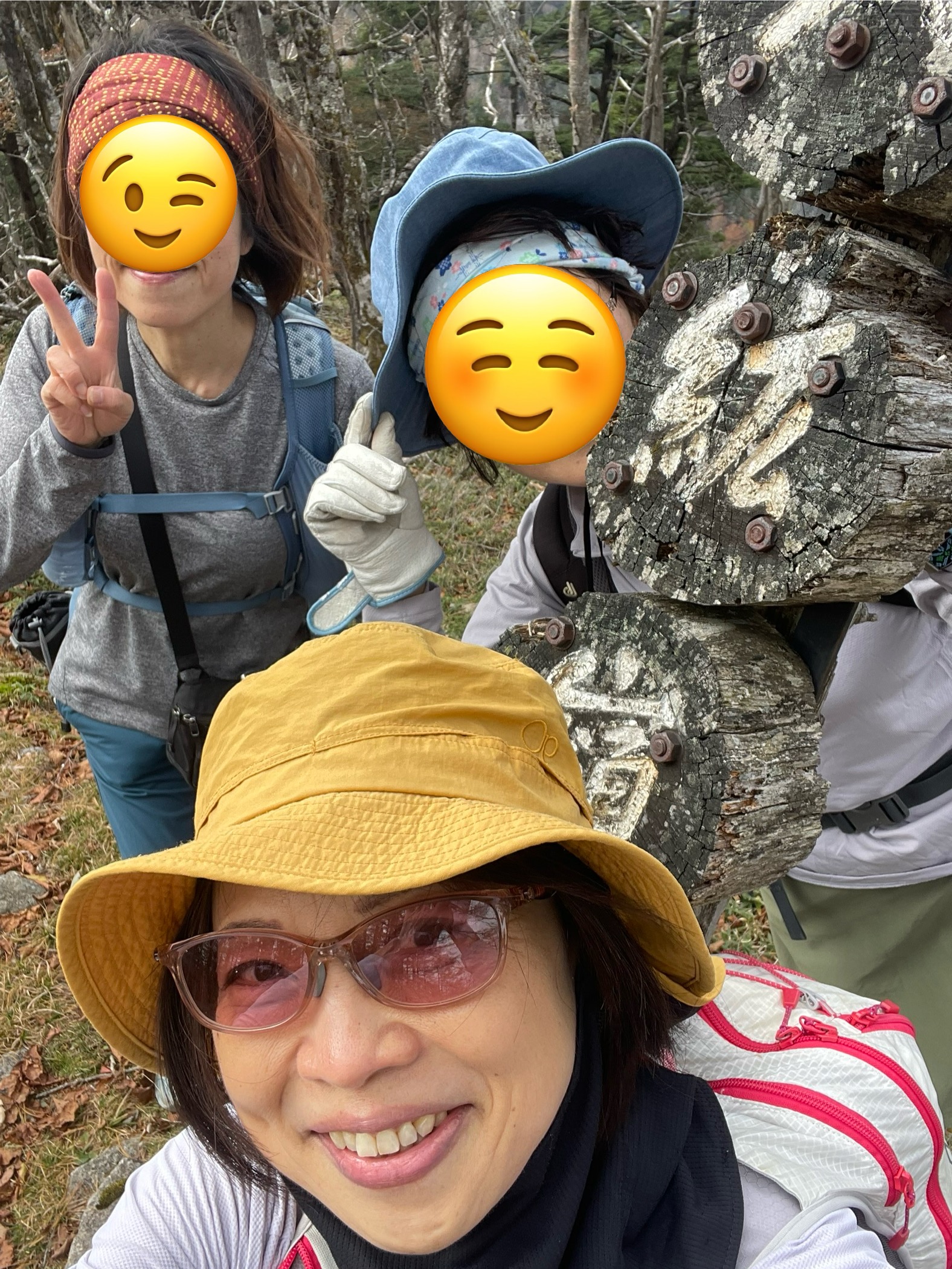

会場には全国から集う人

学びの意欲に溢れる人

様々なバックグラウンドを持つ人がいっぱい

今日お話しした方は

なんと

函館と札幌からの女性お二人‼️

私は

初

静岡空港から✈️

講座は神経の話がメイン。

神経と脳にどんな特性があるのか

その働き方と私たちの心身はどう影響されるのか

まずは

基本の学び。

それを踏まえて

「揺れつつ、ブレない心と身体」

とは

どうやって育む事が出来るのか

を学んでます。

これ

実現可能なんです!

脳の予測を

自分の中でどう落とし込んでいるかで

変わってくる。

予測に対する反応の幅を広げていけば

臨機応変にさまざまな事態に対応していくことが出来るのです。

脳は

自由を望んでいるようで

実は逆の側面がある

コレは私自身の解釈と少しズレてました。

自由さでなく

予測可能性がある事

不確実性を減らす事

特に

慢性疼痛のある方に対して

この自由エネルギー理論は有効となる事があるようです。

揺らぐことでブレないでいられる

ブレないことは揺らぎ続ける事

コレは

内臓の話でもあり

神経の話でもあり

自分軸の話でもある

様々に展開できる話なのです!

明日は最終日‼️

という

そして

足裏の感覚が次々に変わる道が続く

足裏の感覚が次々に変わる道が続く