昨日のことなのですけど

畑に行きました。

毎日のようにナスとピーマンが採れるので。

畑に着いて車から降りるとき

鍵を持って降りたのです。

そして

トランクを開けてかごを取り出しトランクを閉めました。

手に持っていた車のキー

収穫するとき邪魔だな、と思いポケットに、と思ったら

その日は

ポケットのない服だったのですよ。

ああ

朝、この服にしたことがトラブルの始まりだった!

ああでも

そもそも

ヨガのパンツにはポケット無い物も多いわ~

そのカギを

車の中に入れておけばいいものを

変なところに置いてしまったのですよ

これも

トラブルの元凶!

置いたところは

バンパーの上

なぜこんなところにいいいいいい

あ

ここです

こんなへなちょこなところにキーを置いて

車を離れました

そして

収穫した野菜をかごに入れて車に戻りトランクを開けてかごを入れてトランク閉めました

そのとき

鍵のことすっかり忘れていて

そして

鍵が視界に入らなかったのですよ

なぜか、目に入らなかった。

これがまた大きなミス!

車に乗り込み、エンジンをかけ(かかってしまったのです!!)

そして

その足で

近くの知人の電気屋さんに向かいました。

注文した部品を取りに行くために

そして

畑の野菜をおすそ分けするために

で、

到着してエンジンを切り

車を降りるときにふと気が付いたのです

ん?

鍵かけようと思って鍵がないことに

そうです

エンジンを切った瞬間に車は動かない箱になりました

すべてを悟って

「ぎゃー 畑に落としてきたあ」

と思ったのです。

店には、何年振りかに会う知人の顔がありました。

事情を話したら彼女は快く畑に車で送ってくれました

ところが

絶対ここ、と思っていたところ

どこを探してもないのです

仕方なく

来た道をゆっくりたどって店まで戻ってもらったのですが

道のどこにも落ちていない!!

「なぜ??」

店に戻り、ここから私のマラソンが始まりました

主人の実家まで走って(行ける距離だったのが不幸中の幸い)家の合鍵をもらい

自宅に帰って車の合鍵をつかみ取り

店の前に駐車してある車に戻りました

ここまで汗だく(‘◇’)ゞ

車を動かして

そして時間ギリギリまで畑を探し

仕事に向かいました。

仕事から帰ったその足で再び畑に行き周辺を探し

今度は徒歩で店まで歩きながらどこかに落ちているじゃないかとキョロキョロしながら一往復

でも

無い!!

実際に

合鍵をバンパーのところに置いて実験してみると

エンジンはキーに反応してかかってしまうのですよ

でも

発車するとキーは畑にポロッと落下する

畑ににあるはずなのに

無い!!

仕方なく

もう一度電気屋さんに行って本来の用事を済ませ、野菜も置いてきました

私は

半分以上、諦めて事後のことをあれこれ考えていました

そしたら

彼女が

「警察に紛失届出しておいたら、」

と言いました

おお

そうか

自宅に帰るとすぐに警察に電話

「どんな鍵ですか」

「車の車種は何ですか」

「車のカギのほかに何かついていますか」

の質問に一つづづ応答すると

「ああ、

これに間違いないですね」

と言われたのです

そうなんです

警察に届けられていたのです

私は

嬉しかった!!

すぐに取りに行きました。

鍵は、間違いなく私のでした。

聞くと

なんとそのカギは

電気屋さんのすぐ近くの道路に落ちていたのだそうです

そして

時間を考えると

落下して間もなく拾われたそうなのです

知人の車で来た道を辿ったのは

拾われた後だったのです

連絡先も教えてもらえたので

すぐ電話してお礼を伝えました

拾ってくださった方は

とても感じのイイ男性で

「私も安心しました」

と言ってくださったのです

私はまたまた

嬉しかったです!!

鍵を求めての徒歩での道のりは長距離でしたが

疲れ、吹っ飛びました

再び店に立ち寄って彼女にも報告

ああ

それにしてもずいぶん長い間バンパーの上で粘ってくれたのね

そして

店までもうちょっと粘ってくれたら嬉しかったのになあ

な~んて思ったりもして

笑い話に出来ました

とんだ失態でしたが

皆さま

何かの教訓になりましたでしょうか~!?

昨日のお月見の日

我が家は

これ

このがんもどき

ビックリするほど

味が染みてなかったです(´;ω;`)

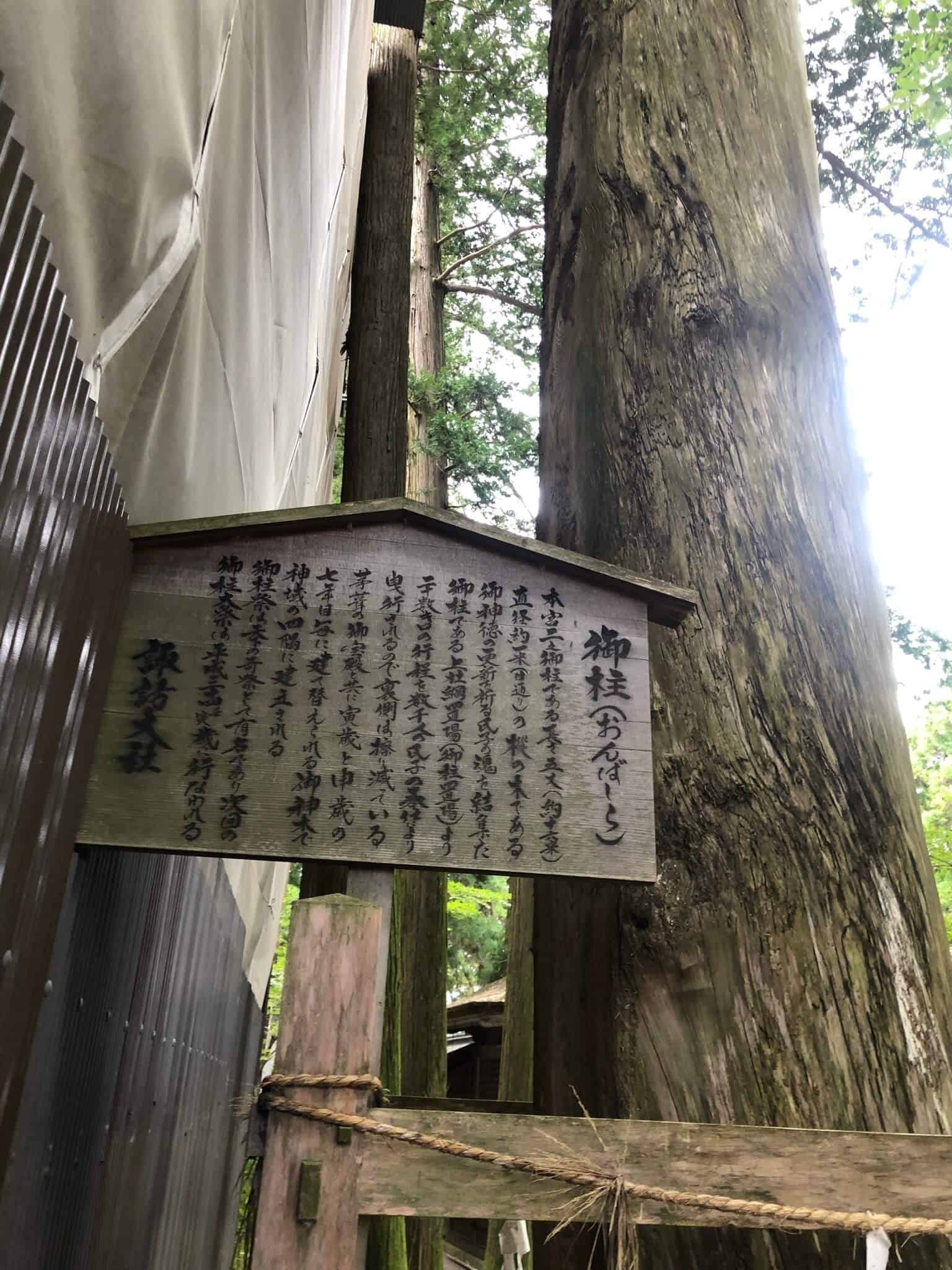

下を見ると 怖ッ

下を見ると 怖ッ